Champ 5F1もどきがうまくいったので、次は5C1を作ってみる。

というのも、Mini 5F1はMT9→MT7という並びがちょっとアンバランスに見える。

また、今まで5F1しか作ったことがないので、プリが5極管のときの音も聞いてみたい。

■真空管の選定

本家は、プリ6SJ7→パワー6V6GTという構成。5極管+5極管。

プリに使えそうなMT管を調べてみると、6AU6ファミリがちょうどよさそう。

パワー管は12AQ5を使いまわしたいので、プリ12AU6→パワー12AQ5の組み合わせに決定。

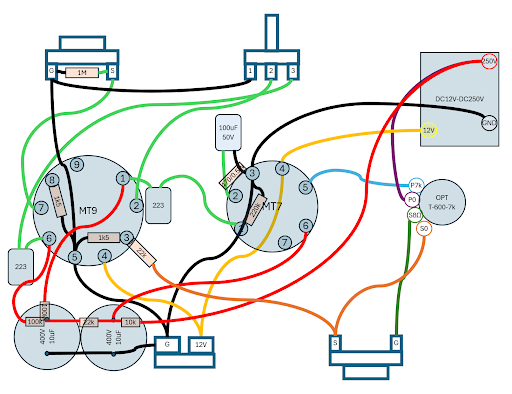

■回路図、実態配線図

回路図はhttps://www.google.com/search?q=5C1+schematicで探してください。

よくあるシングルアンプだが、初段はグリッドリークバイアスによって部品点数を削減しているのが面白い。

プレートがそのまま接地され、第1グリッドにはグリッドリーク抵抗5MΩをつけて、コンデンサを挟んで入力を受けている。

このカップリングコンデンサを除くと、初段のバイアスが崩れるので要注意。

常備部品に1Mを超える抵抗がなかったので、急遽aitendoで部品を追加した。

■実物

で、できたのがこれ。

前作と違い、パワー管を少し左にオフセットさせている。

5F1で感覚をつかんだので、相当早く作れるようになった。

1番時間がかかったのは、プリ管に採用した12AU6のオークションでの到着待ち。

はらわたはこんな感じ。

だんだん感性がマヒしてきて、まだまだスペースがあるように感じてしまう。

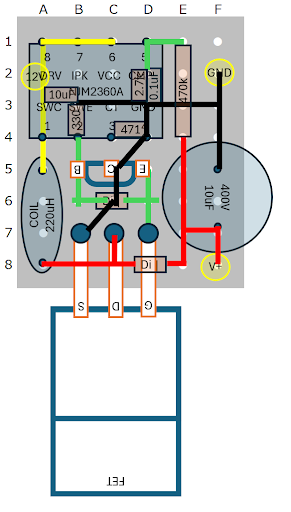

今回は、3Dプリンタの活用範囲をさらに広げた。

FET固定だけでなく、コンデンサの固定台も作成。

OPトランスのネジと共締めできるようにしている。

アンプが小さすぎてエフェクターがバカでかいように見えてしまう。

ボリュームを絞ったときのコントロールのしやすさはこちらのほうが明らかに上。やはり12AX7の2段はゲインが有り余っているのでは?