■ウィーンブリッジ発振回路

1.6MHzの正弦波を簡単な部品で作りたい。

OpAmpを使う方式として、ウィーンブリッジというものがあるらしい。

https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/1552/

意味合いとしては、G=3の非反転増幅回路にバンドパスフィルタをつけたもの、と言えるらしい。

このバンドパスフィルタは、R1=R2, C1=C2のとき、f=1/(2πR1C1)となる。

逆算すると、1kΩと100pの組み合わせにすればよい。

単電源での実装はこちらがわかりやすい。

https://araisun.com/wien-bridge-oscillator.html

上記を参考に、回路をシンプル化しつつ、OpAmpの余った分をバッファアンプとした。

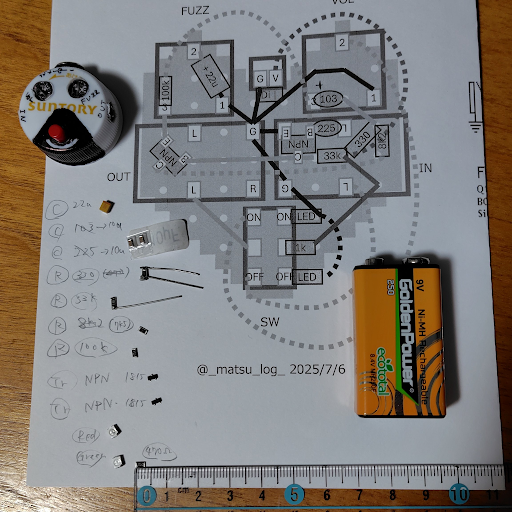

こちらを、実際に回路を組んで試してみる。

51kΩ+104,G=3 31Hz

51kΩ+104,G=3 31Hz

1kΩ+104,G=3 1.59kHz

1kΩ+104,G=3 1.59kHz 51kΩ+102,G=3 理論値31.2kHz

51kΩ+102,G=3 理論値31.2kHz

1kΩ+102,G=3 理論値1.6MHz

1kΩ+102,G=3 理論値1.6MHz

1kΩ+102,G=6 理論値1.6MHz

1kΩ+102,G=6 理論値1.6MHz- 4558DD

- TL072P

- TA75558P

- LF353N

- JRC2737D

- MCP6022

1MΩ+102,G=3 1.45kHz

1MΩ+102,G=3 1.45kHz 51kΩ+102,G=3 27.9kHz

51kΩ+102,G=3 27.9kHz以下、https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlのコード。

$ 1 0.000005 0.41233529972698213 50 5 43 5e-11

r -96 272 -96 224 0 10000

c 224 224 160 224 4 0.000001 -10 -10 0

a 80 224 160 224 8 15 -15 1000000 0 0 100000

a 224 208 304 208 8 15 -15 1000000 0 0 100000

r -96 192 -96 144 0 10000

w -96 192 -96 208 0

w -96 208 0 208 0

w -96 208 -96 224 0

w 224 192 224 144 0

w 224 144 304 144 0

w 304 144 304 208 0

w 304 208 336 208 0

r 80 208 32 208 0 10000

g -96 272 -96 288 0 0

R -96 144 -96 112 0 0 40 9 0 0 0.5

r 128 144 80 144 0 22000

w 80 208 80 144 0

w 128 144 160 144 0

w 160 144 160 224 0

r 160 272 160 224 0 1000

c 144 304 112 304 4 1e-10 -10 -10 0

c 0 288 0 240 4 1e-10 -10 -10 0

w 160 272 160 304 0

w 160 304 144 304 0

w 112 304 80 304 0

w 80 304 80 240 0

w 80 304 0 304 0

r -48 288 -48 240 0 1000

w 0 288 0 304 0

w 0 304 -48 304 0

w -48 304 -48 288 0

w -48 240 0 240 0

w 0 240 0 208 0

w 0 208 32 208 0

O 336 208 368 208 0 0

o 34 1 0 4098 20 0.1 0 1

38 1 F1 0 0.000001 0.000101 -1 Capacitance

38 0 F1 0 1 101 -1 Resistance