真空管アンプを小型化するにはdcdcコンバータが不可欠です。重くて大きなパワートランスにご退場いただくのが一番効果的です。

普段よく作っているのですが、コイル・ダイオード・MOS-FET・コンデンサと組み合わせるパーツによってそもそも必要な電圧が得られなかったり、めちゃくちゃ入力電流を食う割に出力電流が取り出せない等、よくわからないことが多い気難しい存在です。

手軽に手に入る(そして安い)部品の中で、どんな組み合わせがよいのか総当たりで試すことにしました。

■結果

まず結果を載せます。

私の設計・実装技術の限界か、あまり効率がよくないです。

今回トライした中では、470pで1JU41、TK10Q60WかK13A60Dの組み合わせがよさそうです。

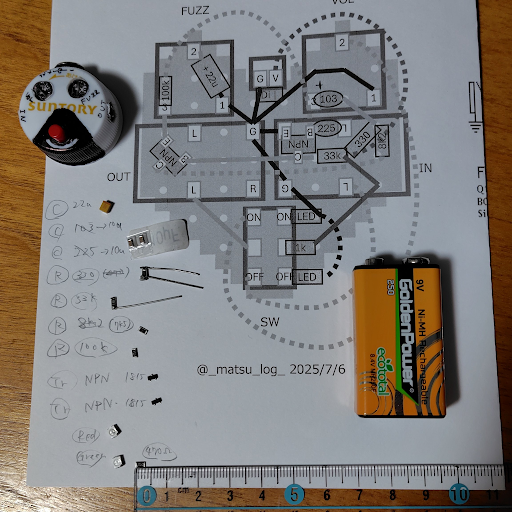

基本はこの構成ですが、ICはNJM2374、Tr側の抵抗は330Ω→3.3kΩ、分圧抵抗は2.35kΩにしています。簡単に部品を変えたいのでブレッドボードで組みます。

6mA、8mA、12mA、24mAを取り出します。

■測定の工夫

入力12Vと出力240Vの両方を同時に電圧・電流測定する必要があります。繋ぎ替えが面倒なので、一気に測定できるようINA226モジュールを導入します。

入力12Vは直接電流と電圧を測定し、出力は負荷の電流と、NJM2374の基準電圧を取る5ピンを測定します。

240Vは直接測れないし、下手に分圧するポイントを増やすと消費電力が正しく測れなくなるためです。

基本は1.25Vのはずですが、高電圧の生成が追い付かなくなると電圧降下することもあります。

基準電圧を測っておけば電圧降下したこともわかるので大丈夫です。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F51MH7HY/

精度を求めるならStrawberry Linuxなどで売っているモジュールのほうがよさそうですが、安くてすぐ手に入るのでuxcellの日本国内出荷の基板にしました。この基板はi2c接続で、アドレス0x44、裏面パッドをショートさせると0x45になりました。

■測定環境の構築

手早く測定したいので、rp2040-zeroにina226モジュール2枚を繋ぎ、thonny micropythonで測定結果の出力プログラムを書きます。

ina226の読み出しは、以下@elschopi氏のライブラリをお借りしました。

https://github.com/elschopi/TI_INA226_micropython

ソースコードというほどのものでは無いですが、一応載せておきます。

import ina226 from time import sleep from machine import Pin, I2C sw = Pin(29, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) # i2c i2c = I2C(1, scl=Pin(15), sda=Pin(14), freq=100000) address = i2c.scan() # ina226 ina0 = ina226.INA226(i2c, 0x44) ina1 = ina226.INA226(i2c, 0x45) sleep(0.1) ina0.set_calibration() ina1.set_calibration() sleep(0.1) i=0 while True: if sw.value(): print("0x44\t{}\t{}\t{}".format(i, ina0.bus_voltage, ina0.current)) print("0x45\t{}\t{}\t{}".format(i, ina1.bus_voltage, ina1.current)) i=i+1 sleep(0.5)

これで29pinをVccに繋いだときだけ測定結果が0.5s刻みで画面に出るようになります。

タブ区切りにしておけば、そのままExcelに貼って集計できます。

入出力が安定するまで待った結果を5点取得し、中央値を結果として利用しています。

■総評

あまり効率は上げられなかったものの、手持ちの中では使える組み合わせを洗い出し、ACアダプタで使う分には問題ない範囲だったので、これでよしとしておきます。

意外だったのは、SMDのTK10Q60WがTHTと変わらない性能だったこと。

また、TK2Q60Dの性能の低さ。on抵抗が高いとダメということでしょう。

1JU41はやはり強いです。RS1Mは全く対抗馬になりませんでしたが、US1Mでも及ばずでした。

■その他

最後に、実験風景など。

実際の測定。測定環境をしっかり準備したので、測定自体は相当スムーズにできました。

以上です。